本文从治理的基本概念出发,讨论了标准治理的基本逻辑,提出基于治理的标准知识体系分类,包括(1)标准化组织与标准、(2)传播与实施 /标准经济学、(3)标准与技术创新/标准必要专利(SEP)、(4)政府政策与技术法规、(5)标准化历史,以及(6)其他共6个方面,在此基础上提出可视化的标准治理知识体系框架,并以知识体系分类为基础对标准治理学术研究的范围和内容进行了讨论,对当前标准治理学术研究现状进行了综述。

关键词:治理、标准、知识体系

1、概述

从上个世纪末信息技术的发展,标准中必要专利的出现,标准在市场竞争、产业发展以及公共管理中的重要性越来越大。WTO/TBT协议把标准和标准化在国际贸易和全球治理中的地位更进一步提高。国内外对于标准化基本理论的研究开始迅速发展。除了传统经济学、管理学以外,网络经济学、法学、产业创新理论、公共治理理论、社会学等领域全面介入,对标准、标准化的内涵和外延、标准和专利与创新/垄断的关系、标准的经济效益等方面开展跨学科研究,形成标准化学科发展的新特点。标准不仅仅是促进经济发展的重要基础设施,政府治理的重要政策手段,而且也成为公共治理和民间自治理的关键要素之一;在国际层面没有“国际政府”的情况下更体现出标准作为公共品在全球治理中的重要性。

治理理论自20世纪90年代在国际学术界兴起以来,在国内产生了广泛的影响。我国的改革开放需要经济和社会管理的现代化,恰好形成现代治理理论能够适用的社会条件。现代治理理论的发展与我国现代化进程的交汇产生了极佳的契合点。经过学术界和社会各界的共同努力,现代治理思维很快成为了社会共识。我国的标准化界和学术界也都普遍认为,标准在现代治理理论和实践中占有非常重要的位置。但是到目前为止,学术界对标准化的探讨还都集中在对标准的经济效益,以及标准与创新、专利、垄断之间的关系等问题的研究,还缺乏对标准和现代治理之间关系的深入探讨。

本文试图从国内外开展的标准化学术研究进行归纳,构建基于治理的标准知识体系。采用的方法是从标准化治理的视角出发,对国内外的对标准化的研究进行调研和梳理,归纳提炼出标准治理的基本逻辑脉络,通用知识和专门领域知识,用可视化方法构建基于治理的标准化知识体系框架,并对学术研究现状进行综述。

Verman L C(1973)曾经论述说“标准化是一门学科”,希望本文能够对标准化学科建设有一定的贡献。

2、有关治理的基本概念

俞可平(2002)认为,在关于治理的各种定义中,全球治理委员会的定义具有很大的代表性和权威性。该委员会在《我们的全球之家》的研究报告把治理(governance)定义为:治理是各种人和机构(包括政府的和民间的)处理共同事务的诸多方式的总和。它是使不同的、相互冲突的利益得以调和并达到采取联合行动的持续过程。它既包括正式机构的和体制授权的强制性服从过程,也包括人或机构都同意的或认为符合其利益的非正式制度安排。

Bob Jessop (1998)在上个世纪末指出,治理一词仅在那时才进入到社会科学的标准词汇当中,而且在不同外行圈子里成为时髦用语。……但是一般来说,可以识别出(治理的)两种关系紧密且互相嵌入的含义,第一种含义是指互相依赖的活动之间任何类型的协调,其中包括三种类型,无序的交换、组织的层级结构(hierarchy)、以及自组织的平面网络结构(heterarchy);第二种含义更狭窄,仅指平面网络结构(heterarchy)或自组织……,其形式包括自组织的人际网,经谈判的组织之间的协调,以及去中心化的,受环境调节的系统间调控。 后面两种情况涉及到多代理、多机构和多系统的自组织调控,彼此之间独立运作,但是因为相互依存而在结构上又相互联系。这两个特征对促进依赖于平面网络结构(的治理形式)尤为重要。

Gerry Stoker(1998)提出治理理论的5个论点,包括:(1)治理是指既包括政府,又包括非政府的很多机构和行为者。(2)治理指出在处理社会和经济问题时,界线和责任是模糊的。(3)治理提出在集体行动(collective action)中的各机构之间存在权力依赖。(4)治理是指行为者自主的自治理网络。(5)治理认为,政府办好事情的能力并不在于它掌握着下命令或运用其权威的特权,而在于政府可以动用新的工具和技术手段进行调控和指引。

郁建兴和刘大志(2003)指出,治理理论没有停留于对国家权力进行宪政层面制衡的古典自由主义立场,而是明确提出了多中心治理观点,使得一直由行政官僚负责的具体公共事务这部分自留地,也不得不向个人和其他组织开放,通过协商合作的方式来共同管理,从而分享国家对内主权中的行政管理权部分。

申建林和姚晓强(2015)归纳出治理的基本理念和规范:一是治理主体的多元化,即政府不再是唯一的权力来源,而只是众多治理主体之一。二是主体间责任界限的模糊性,即众多的私营部门和非营利性组织等第三部门在分享权力的同时也承担相应的责任。三是主体间权力的依赖性,即众多的治理主体间没有一个绝对的权力和权威,彼此相互依赖共同合作才能形成公共决策。四是自主自治的网络体系。也就是说,一种管理形式只有具备了这四种要素,才能称之为“治理”。与传统的统治和管理行为相比,治理具有更多的解构主义和后现代性的特征,如去中心化、去确定性、去结构化等。

3、标准治理的基本逻辑

自从1901年英国成立工程标准化委员会(ESC)开始,近代工业标准化已经有了一百多年的历史。标准化从一开始就表现为工业的自组织行为。历史上首先倡导标准化的并不是工程技术人员,而是商人。20世纪初成立的12家国家级标准化组织大部分都体现为民间非营利组织性质。包括企业、研究机构、大学、测试和认证机构等各种利益相关方自愿参与到标准化组织当中为纷繁复杂的产业创新寻求统一的技术规则或技术解决方案。这些利益相关方都是独立运行的机构,在不同的标准化组织中找到了能够参与互动的界面。治理主体是多元的,相互之间没有隶属关系。权力是分散的。

标准化组织本身并不对标准内容采用的技术方案施加任何影响,完全由利益相关方自己做出决定。标准化组织的基本责任是提供确保标准制定过程“公开,透明,协商一致”的游戏规则,防止利益相关方的利益受到侵害,还要防止标准的制定过程受到个别组织(包括政府)的操控。利益相关方派出的专家在标准化组织中扮演谈判代表的角色,各自都有相应的利益诉求和激励诱因,在标准组织中交换知识资源,披露知识产权,讨论技术方案,可能要经过激烈的争论、讨价还价和妥协,通过既定的游戏规则(如协商一致)找到统一的技术解决方案,利益相关方最终达成技术协议,标准化组织产出标准。标准化过程中的利益相关方之间的关系是平面网络结构(heterarchy)的一种。他们各自独立运作,各种标准化组织成为他们在技术上互相联系和协调的网络节点。

除了作为各类利益相关方联系的节点,标准化组织也为参与标准化的个人形成人际网搭建了平台。利益相关方派出技术专家参与标准化组织的工作。有的标准化组织也允许个人代表参与标准化。由此形成的人际网在标准化活动中的协调关系也起到非常重要的作用。例如, Murphy C & J Yates(2009: 36-42)对ISO的技术委员会(TC)中参与标准化的个人做出这样的描述,企业、研究机构等都是下级服从上级的等级制组织。而到了TC里面,人们进入了一种“协商民主”的环境,能够享受一种公民文化(civic culture)。人们在其中以公开透明的方式讨论问题,以平等的身份进行争论,在必要的时候还要妥协,在投票的时候还可能要接受不利于自己的投票结果。企业派人参加标准化,一般都会要求参加人要代表企业利益。但是当他进入委员会之后,那里的氛围会让他有机会聆听更广泛的见解,从而能够超越自己公司的利益和自身封闭的专家知识,成为一名见多识广的标准化专家。标准化工作还把这些工程师们带入了更大的社会网络,让他们还扩展了布迪厄认为的资本形式——即增加了“社会资本”。

(Bourdieu, P. and L. Wacquant,1992)。这对于参加标准化的个人来说是很强的参与诱因。

标准的实施和传播过程是一个非常复杂的过程。这个过程包括标准化组织的努力,做宣传、广而告之,进行相关的培训,利用自己的平台发布标准信息等。但是一个新的标准能够在市场中取得成功还需要得到多数企业的认同。如果一个在市场中具有举足轻重的企业(可能是参与标准制定的企业)开始实施某项新的技术标准,它会利用自己在工业生态网络的优势位置要求相应的上下游企业也开始采用该标准。生态网络中的核心企业和周边的上下游企业虽然都是独立运作的,但是会形成某种形式的技术协调关系,并且还可能伴随着专利的授权。在这种情况下,周边的上下游企业往往会跟随核心企业采用标准,否则可能会被淘汰。

这种企业之间的技术协调关系让标准承载的技术方案迅速传播。标准的传播与实施是技术规则在工业过程、经济发展或社会生活中发挥作用的过程,创新技术形成的解决方案最终能够形成规模效应,推动经济的发展。这是标准治理最终产生效用的过程。但是,市场对一项标准的实施有的时候会遭到某些企业的抵抗。因为那些企业采用了不兼容的标准或技术方案。这同样会形成市场竞争。如果竞争的结果让一项标准在工业界未能得到真正的实施,就会形成标准治理的失灵。标准化组织制定的标准有成为垃圾标准的危险。

ICT产业的发展和平台经济的出现让标准的实施和传播

通过以上讨论可以看出,标准治理的基本逻辑是,首先企业(市场)对创新技术有寻求统一解决方案的需求,第二是利益相关方到标准化组织中进行协调,达成统一并形成标准,第三是标准的实施过程在生态系统中企业之间的技术协调。其中标准的制定过程和标准在工业当中的实施过程都是多组织之间的自组织协调过程。这种过程是去中心化、多治理主体的。治理主体之间是没有绝对的权威,虽然互相独立但在标准的制定和实施过程中又互相依赖。自主自治网络的形成在标准化过程中以标准化组织为节点聚集利益相关方,在标准的实施过程中则依赖于产业生态网络中的各类企业之间存在的技术协调关系和资源配置关系。特别地,在标准化组织中的标准制定过程中所形成的网络往往是组织(利益相关方)之间的治理网络和专家人际网的叠加。

本文用图1来表示标准治理的逻辑。其中标准化组织有不同的类型,一般认为可分为两类——一类是传统的正式标准化组织(SDOs)主要是指进入20世纪之后发展起来的一些在得到工业界承认的标准化组织,如ISO、IEC、ITU、各国的国家级标准化组织以及一些老牌的标准化工业协会等。这些组织都采用严格的公开透明、协商一致基本原则;还有一类是非正式的标准化组织(SSOs)主要包括在20后期开始世纪蓬勃发展的联盟、论坛等组织,这些组织比较灵活,追求速度和效率,仅采用大致的协商一致。参加标准化的利益相关方主要包括企业、测试认证机构、研究机构、大学以及政府等组织机构。在实际当中可能并不仅限于此。图中蓝色的实线箭头表示标准的产生过程,红色的虚线箭头表示标准的传播和实施过程。在实际当中,测试认证机构不仅参与标准的制定过程,同时还要负责证明和担保企业的产品或服务的标准符合性。大学主要是在开设标准相关课程,开展标准教育和传播标准知识中扮演重要角色。参与技术创新的研究机构同样会参与标准化过程以及在标准的实施中发挥重要作用。

请读者注意,图1是简化的,有些要素和相关内容并没有完全表示出。例如,技术创新和专利、技术法规和强制性标准、政府在建立民间标准化环境中的责任以及反垄断的责任等。进一步的细化将在本文第5部分给出。

4、面向标准治理的知识体系

笔者认为,构建面向标准治理的知识体系的主要依据应该是前面讨论的标准治理的基本逻辑。这里把知识类型分为基础知识、通用知识和专门领域知识(见表1)。基础知识主要包括标准的基本概念和分类特性;通用知识主要包括管理学、经济学、法学、公共管理学、社会学等学科的知识。标准治理专门领域的知识是重点,笔者把这部分按照标准治理的基本逻辑分为(1)标准化组织与标准、(2)传播与实施 /标准经济学、(3)标准与技术创新/标准必要专利(SEP)、(4)政府政策与技术法规、 (5)标准历史及(6)其他6个方面。

表1 面向标准治理的知识体系

知识 类型 |

知识门类 |

知识要点 |

基础 知识 |

基本概念 |

标准的定义、内涵、外延 |

分类和特性 |

基于经济学的分类,基于社会学的分类等 |

通 用 知 识 |

管理学 |

管理活动的基本规律和一般方法等 |

经济学 |

价值规律或经济规律,资源的优化配置与优化再生等 |

法学 |

法律、法律现象以及其规律性等 |

公共管理学 |

公共组织,尤其是政府组织的管理活动及其规律等 |

社会学 |

社会行为与人类群体等 |

工程学 |

工程技术标准的内容 |

专 门 领 域 知 识 |

标准化组织/标准 |

传统标准化组织(SDOs)、委员会标准化、标准化基本原则、各类联盟组织(SSOs)、专利政策(RAND/FRAND)、专利披露与企业利益等 |

标准的特性与治理、利益相关方参与制定标准的诱因和激励因素、创新技术与标准提案等 |

基本游戏规则、协商一致与 “大致的”协商一致、标准组织中的利益博弈与技术民主等 |

传播与实施/标准经济学 |

标准的传播、产业生态系统与标准治理、企业之间的技术协调、测试与认证等 |

市场竞争中的标准、标准的网络外部性、标准的经济效益(宏观/中观/微观)/标准经济学等 |

标准与技术创新/标准必要专利(SEP) |

标准对创新的作用、创新网络中的标准、企业标准化战略、产业创新体系等 |

标准必要专利与创新、标准必要专利的两面性(促进创新和产生垄断)等 |

政府政策/技术法规 |

各类标准化组织产生的环境、注册和监管、反垄断治理等; 与标准相关的国家科技创新体系和公共政策 |

全球不同的技术法规体系、强制性标准和技术法规、自愿性标准和技术法规、WTO/TBT与国内规制等 |

标准化历史 |

ISO/IEC、美国、欧洲、中国、日本等标准化近代史等 |

其他 |

标准与文化、标准与消费者、标准化教育等 |

5、标准治理学术研究综述

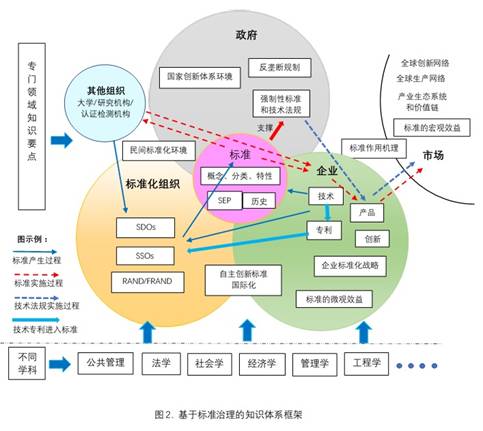

通过前面的讨论,结合标准治理的知识体系,本文进一步把标准治理的基本逻辑细化为图2,作为可视化的标准治理知识体系框架。下面对图2做出具体说明,对每个知识门类下的知识内容、研究范围和要点给予评述,并给出一些已开展的典型研究,希望对读者能够有一定的启发。

5.1标准化组织和标准

(1)标准化组织

各类标准化组织在标准治理体系当中占有非常重要的位置,对不同类型标准化组织和标准本身开展研究非常必要。从治理的视角对标准化组织开展研究,应该对各类标准化组织分别研究它们的组织类型,分析其会员政策、利益相关方的组成,组织运行方式、制定标准的游戏规则(如,协商一致原则)、专利政策(RAND/FRAND)、具体标准化组织案例剖析等。

传统标准化组织在技术委员会(TC)中采用的协商一致标准化代表了近代工业标准化极为成功的组织形式。ISO、IEC等传统标准化组织虽然组织形式是民间非营利组织,但是其成员既有民间组织,也有政府组织。纵观各个国家的国家级标准化组织,发达国家绝大部分都是民间标准化组织,而第三世界国家、工业后发展国家(特别是亚洲国家)大部分都是政府组织。全球标准化体系已经发展成为政府和民间治理的混合体。所有这些组织为搭建利益相关方的自组织网络做出了卓有成效的贡献。

例如Murphy C N & Yates J A (2009)通过对国际标准化组织ISO进行的全面考察,对标准化的自愿性、协商一致以及专家的作用等进行了社会学研究,对ISO作为重要经济基础构架的推动者角色以及ISO标准化方法在全球治理中的重要意义进行了探讨。De Vries H J. (1999)的研究以欧洲的国家级标准化组织为背景,结合ISO和欧洲标准化组织CEN等,对国家标准化组织进行了深入考察,包括协作形式、标准化组织形成的网络、利益相关方、标准开发过程分析、技术委员会秘书处,国家标准化组织能够提供的服务以及企业、消费者的需求,等等。De Vries H J.(2015)还对欧洲的九个电工标准化国家委员会(NCs)进行了研究,指出老化的欧洲电工技术标准化治理形式需要改革,并给出了3个建议方案。

从上个世纪后期发展起来的标准联盟和论坛类组织,如IETF、W3C、3GPP等,其实质是工业界因为信息通信技术(ICT)超乎寻常的快速更新换代所做出的反应。在学术界对标准联盟组织结构和运行模式开展研究的学者不是很多,比较典型的有Simcoe T (2012)。他认为Ostrom E所研究的公地问题(common problem)与技术标准中存在的反公地问题(anti-common problem)具有内在的对称性。所以可以把Ostrom分析问题的方法扩展应用到研究自组织的标准制定机构(SSO)。Simcoe研究得出的结果说明很多标准制定组织都能自行解决很多问题,如清晰定义进行监视和实施许可承诺(licensing commitments)的边界和机制,在必要实施FRAND承诺的场合他们会清楚地阐明基本原则等。Updegrove A (1995)的研究认为联盟(Consortium)是标准化中的重要力量,但是他们要像传统SDO一样小心,因为他们在受到的所有影响因素中有的是同样要施加到SDO的,也有的则是它们自己要遭受的。Updegrove对X联盟(X Consortium)和OGC联盟(Open GIS Consortium)进行考察后发现,这些因素让联盟在其生存中多少有点像市场中的一股力量。Leiponen A E (2008)对3GPP会员情况的研究显示出,联盟的合并和亚洲企业的进入形成在3GPP委员会中有更多的企业参与到新技术规范的开发过程中;在联盟中形成的与(其他)标准制定组织同行的联系促使其正在开发的标准出现变更的需求。这对于企业和政策制定者来说都有重要意义。近年在国内也出现了一些对团体标准化组织(协会)和联盟组织的研究,例如王平和梁正(2017)对我国非营利标准化组织基于组织特征的案例研究等。

对标准化组织的另一种研究是对一个国家标准化组织体系进行宏观研究,以及国与国之间的对比研究。这相当于针对具体标准化体制进行案例研究和对不同体制的特征做比较研究等。对标准化组织开展研究的主要是管理学、社会学界,对专利政策开展研究主要是法学界和经济学界。例如,在国际上D. Ernst(2012)的研究比较典型。他对美国分散的且非常灵活的标准化体系进行了考察,分析了它充满活力的原因,并且指出美国体系存在缺乏协调性的问题,以及美国也有政府和民间机构寻求共同协调开展标准化的趋势等。进入21世纪之后,我国出现很多标准化体制比较研究,主要是对欧美日等发达国家进行标准化体制考察,与我国的体制相比较,并提出我国标准化体制改革的建议。例如,赵朝义、白殿一(2004)的关于适应市场经济的标准化管理体制研究;王平和侯俊军(2017)的基于治理的观点对我国改革开放过程中标准化体制转型的研究,等等。

总体上说,学术界对传统标准化组织所做的研究还相对有限,目前仅仅只有少数学者在做这方面的工作,对于很多标准化组织的多学科深入剖析还没有实质性的开展。

(2)标准及其产生

标准是在各类标准化组织中的利益相关方共同协调产生的解决方案或技术规则,并且可能在工业过程中得到实施,而且标准无论是在其产生还是实施过程中都是治理的主线,所以对标准本身开展研究同样非常必要。其研究内容应该包括:标准的特性,标准与治理的关系,标准与某些社会要素的关系(如责任与反馈、竞争等)。对标准的社会学研究主要有Brunsson N & Jacobsson B (2000),以及Busch L (2011),研究内容包括对标准的内涵外延的讨论,标准的特性和分类。例如Brunsson N & Jacobsson B(2000, 46-48)对专家知识、标准的自愿特性和责任之间的关系进行讨论。虽然标准的自愿性衍生出专家知识无人负责的特点,但它却对欧盟一体化市场治理的重要性越来越大。

对不同类型标准化组织中的标准制定过程的研究内容应该包括:利益相关方参与标准化的动机和诱因,标准制定过程分析,不同利益相关方在标准化组织中的行为,会员组成分析,利益相关方的互动方式、代表利益相关方的个人(专家)在标准化组织中的行为和作用,矛盾的协调和妥协,博弈和外交手腕,专利披露的时机与利益关系,以标准化组织为核心形成的组织网络和专家人际网,等等。目前在标准和标准化过程这一领域开展研究的已经有社会学、经济学、公共管理、创新经济等学科领域。

例如Blind K & Mangelsdorf A (2016) 对德国的电子工程和机械行业中利益相关方的标准化动机开展实证研究,结果显示出这两个行业中的利益相关方在标准战略联盟中对工业友好型设计的规制有着强烈的兴趣,而小企业积极参与标准联盟则主要是为了从其他利益相关方获取知识。Bind K的团队针对标准化动机所做的实证研究在2016年还曾经到中国开展深入的调研工作。国际上有学者在研究标准化组织的同时也研究标准制定过程,比较典型的有De Vries H J. (1999),以及Murphy C N & Yates J A (2009: 25-45) 对国际标准化组织ISO中的协商一致过程、标准化自愿性的各个方面以及专家在其中的作用讨论的非常深入。

(3)专利政策和专利披露

关于标准化组织的专利政策(RAND/FRAND),在国际上已经有大量的学术讨论。笔者用standard RAND FRAND policy作为关键词在谷歌学术上搜索,所得到的结果有1400多条,说明这个问题在学术界得到了一定的关注度。标准化过程中专利的披露问题在学术界具有极高的关注度,笔者用关键字standard patent disclosure在谷歌学术上搜索,返回的记录多达74.6万多条。目前主要是法学界、以及创新政策等领域对此开展研究。例如,Pentheroudakis C, Baron J.(2017)的研究主要是为FRAND承诺和FRAND许可费定义提供一致的框架,所用的研究方法是建立在欧洲和其他国家的法院和竞争管理机构对重大事件的分析和重要决定的基础之上。该研究提供一个全面综述,采用对比分析方法,包括在有关的判例法中FRAND许可条款是如何定义的,对法院和反垄断机构使用的概念和方法的经济合理性进行考察等。王益谊,朱翔华(2014)在其研究中指出,标准在采纳新技术的过程中,与以专利为代表的知识产权发生交集,标准制定组织和机构需要合理有效地处理标准制定和实施过程中遇到的专利问题,从而确保标准所代表的公众利益与专利所代表的私有权益之间取得平衡。

5.2 传播与实施/标准经济学

标准的传播和实施过程是标准与经济和社会互动的过程,是标准治理真正发挥作用的过程。对此开展研究可能包括的内容有,标准化组织自身的宣传和培训,曾经参加制定标准的利益相关方以及其他有关企业和组织在标准实施和传播过程中的行为;企业之间因实施标准而形成的技术协调关系;生态系统中的某企业采用标准对其他上下游企业的影响,技术协调关系的形成,以及标准技术方案在全球生产网络和全球创新网络中的传播;实施一项标准可能面临的其他标准或事实标准的竞争;研究机构的研发工作在技术转移的过程中对其他企业采用标准施加的影响;测试认证机构对实施标准的促进作用;实施标准(标准化)的效果(宏观、中观、微观);大学的科研、教育和培训对标准传播和实施的影响,等等。目前对这些领域开展研究的主要是经济学、管理学、组织学、伦理学等。

标准经济研究的学术渊源部分来自于微观经济学理论和网络型产业组织理论。网络外部性(network externality)被认为是技术标准研究最基本的经济理论。20世纪90年代,David和Greenstein(1990)提出了技术标准的竞争模型,Katz和Shapiro(1994)从供给的角度提出了有发起人的技术标准竞争模型,Farrell和Saloner(1992)从需求的角度研究了无发起人的技术标准竞争模型。比较典型的还有Grindley P(1995)基于企业标准战略所作的研究,讨论标准竞争中企业所面临的问题,以及如何让标准效益最大化的问题,提出一个战略和策略框架。

Blind K(2004)的研究讨论了标准的经济影响,标准化动因理论假说、行业部门模型的检验、公司层面的实证检验、技术变革和标准化的关系、技术标准对贸易的影响、创新和标准化对宏观经济的影响,等等,并提出标准经济学概念。他指出,“标准经济学研究文献大约在1985年到1995年的十年里经历了一个高分高峰”。G.M. Peter Swann(2010年)认为标准经济学研究有几个方面取得了进展,包括经济计量学研究建立了标准化与生产力和经济增长的关系;探索了标准化和贸易的关系;标准化与创新的关系;以及标准与经济之间的黑箱模型已被打开等。国际标准化组织ISO于2011年发布报告,提出了适用于中观和微观层面分析标准经济效益的价值链方法,并对全球21家企业进行了案例研究。

组织学和伦理学专家Boje D (2015)等人用组织变革方法(organizational change approach)对标准和规范(standards and norms)进行研究,探索对于走向全球的业务如何有效合理地应对四种标准和规范:(1)会计和商务(2)国际贸易 (3)社会 (4)安全、质量和环境。他们认为标准规范到处泛滥,成为流行病,常常互相矛盾且很多都不必要,但是也有些却是非常有用和极为重要的。不仅仅商务,而且任何组织都要学会与之相处。该研究把现实世界看成是不规则碎片(fractal)组成,分为四重标准化(tetranormalizing)过程:社会/文化(SC)、生态/质量(EQ)、贸易(T)、经济/会计(EC),并开发了多重不规则碎片方法解决组织机构被标准不规则碎片压倒之混乱。

5.3 标准与技术创新/标准必要专利

这部分研究应该包括:标准与创新的关系(促进或阻碍)、标准在市场竞争中的地位和作用、以及成功的标准案例研究等;事实标准的产生以及在市场竞争中的特点和作用;企业标准化战略、产业创新体系;标准促进/阻碍经济发展的机理;标准必要专利(SEP)与创新、标准必要专利的两面性(促进创新和产生垄断),反垄断治理等。创新经济学和法学界对标准与技术创新和标准必要专利等开展了一定的研究。

标准对技术创新的作用一直是学术界争论的焦点。Choi,Lee和Sung (2011)对528篇相关论文的统计分析显示,学术界对标准化与创新的关注主要分布在管理、经济、商业、工程管理、计算机和通讯等领域,研究内容主要分为三类:标准化对创新的功能作用,标准化战略和影响以及不同类别的标准研究。Knut Blind(2013)对标准和创新之间的研究进行了系统总结,指出不同类型标准在创新活动中的作用:技术变革和促进技术的扩散,但也有可能阻碍创新。Kwak J, Lee H, Chung D B.(2012)针对中国移动通信工业的联盟结构演变以及对国际标准化的影响开展研究,认为中国在电信国际标准化体制里面已经成为非常重要的竞技者,正在努力把自主技术推向国际标准。中国在全球标准治理中已经成为一股不可忽视的力量。

学术界对标准中的必要专利的研究可以大致分为两类——①产业创新和战略理论的研究,以及②法学界的研究。因为专利是创新知识的重要载体,而标准的必要专利问题大量出现在标准联盟(consortia)当中,其中还体现出专利持有人的竞争战略,所以标准的必要专利成为产业创新和战略理论研究的重点。而法学界对标准必要专利的研究主要关注专利在标准化组织中的披露,RAND/ FRAND承诺的实际意义以及在实际当中的不公平,专利劫持、专利陷阱、诉讼当中的救济问题等等。

例如,Baron J, Blind K, Pohlmann T(2016)的研究重点是专利对标准化相关的技术进步速度和走向的影响。研究发现标准必要专利对于标准的连续技术进步有着很强的正向影响但是它对非连续标准的替换有着显著的延迟作用。Contreras J L & Gilbert R J. (2015)对标准必要专利(SEP)的研究指出“合理许可费(reasonable royalty)”的专利损害赔偿计算框架经过长期演变,其原始目的已经变成为如今被很多批评者看作是一种潜在误导或天马行空。他们基于针对标准必要专利对公平合理无歧视(RAND)的义务进行的学术和司法分析,提出了一个修改合理专利费计算框架的建议。

Ernst D(2012)的研究认为,持有标准中核心技术专利的专利权人具有做出机会主义行为的潜在可能性,运用“战略性专利申请”与事实工业标准相结合进行寻租已经改变了国际标准化体系运行的动力。Ernst D, Lee H, Kwak J. (2014)指出,由于标准具有对技术知识的传播作用,当后发国家面对发达国家主导的专利许可的时候,技术标准是专利许可的一种替代。张平(2009)的研究从现有标准化组织的专利政策以及相关司法判例分析专利权限制的合理性,认为专利权人的RAND承诺是事先的合同限制,不可更改和撤销。技术标准一旦受制于知识产权,就会形成绝对地市场垄断,公平竞争与公共利于考虑是司法救济的重要考虑因素。

5.4 政府政策和技术法规

在全球治理的环境中,各国政府为了提高国家产业标准创新能力都会在标准化和创新政策、战略等方面有财政资金投入。例如,NIST作为协调的美国智能电网标准项目,德国工业4.0项目。政府往往还对标准和创新有相应的政策,如美国的NTTAA法案和创新法案IA;有时政府也会对重大标准的实施进行干预,例如我国对于3G无线通信标准的发牌。所以对于政府的政策、资金投入对整个标准治理的影响研究非常必要,包括政府对标准和创新的政策、措施、资金投入方式、成功案例、与民间治理的互动和协调、治理效果评估、以及治理成功与失灵等分析研究。但是目前对政府标准治理的政策和干预的研究还非常少。能够见到的学术研究成果非常有限。例如Von Dollen D 等人(2009)给NIST的研究报告中指出,2007年的能源独立和安全法案(EISA)让NIST成为了美国智能电网标准化项目的总牵头单位,负责协调智能电网的设备和系统互操作性的信息管理标准协议和模型框架的开发。报告给出了为开发互操作框架的暂定路线图,对现状、存在的问题、互操作标准开发协调的优先项目给予了说明;报告还给出了一个包括智能电网概念模型、构架原则和方法、以及网络安全战略的高层次体系结构。但是这种报告更多的还是从技术和标准角度制定项目的方案、进度、方法,还缺乏公共政策、管理、创新、治理等方面的学术分析。

进入21世纪之后,市场中的企业为了应对技术的高速发展和转瞬即逝的市场机遇,可能需要不同形式的标准和技术合作,成立不同类型的标准组织,而且特别要“高速”响应市场的需求。这对政府管理形成极大挑战。学术界应该深入研究标准化组织的政策环境,即如何在满足政府管理的条件下确保标准组织的非营利性,成立“无障碍”,还要保证其成立能够真正做到“快速”,从而不拖产业创新的后腿。这一点对于我国的标准化改革体制来说尤为重要。另一方面,政府的政策如何促进标准创新、防止利用标准必要专利在市场中的垄断也是需要学术界关注的重点。最近几年我国出现了很多标准化体制改革的文章,但是对于政府如何为民间标准化组织的成立和运行提供良好的环境目前还没有看到很深入的学术论述。

关于标准化与公共政策、政府干预的关系,例如,Kwak J, Lee H, Fomin V V(2011)所做的研究主要对中国和韩国ICT领域的自主技术标准案例进行分析,并且探讨政府在协调利益矛盾进行干预所起的作用。Greenstein, Shane & Victor Stango (2006) 作为编者的论文汇集《标准和公共政策》比较典型,一共12篇论文,参与写作的包括学者和工业界的专家。其中Cargill C(2006)的论文名称为“标准化:失败的范式”。Cargill指出,从1980年开始,标准化就从标准进行规制演变成在ICT领域中“很酷”的市场营销工具。他认为,当标准化需要对改变商务需求有所响应的时候,就会侵蚀标准及其服务的市场价值。标准化提供并不纯的公共品,政府有责任确保这个系统有效并且能够响应公共需求。

技术法规和强制性标准问题是与标准治理相关的重要研究议题之一。发达市场经济国家对于技术法规与自愿性标准之间的区别和相互关系基本上已经达成共识。即技术法规政府进行监管的工具,而自愿性标准是产生于民间支撑产业发展的“基础构建(infrastructure)”;应该鼓励技术法规引用民间标准化组织制定的自愿性标准,等等。然而欧洲和美国形成了各自非常不同的技术法规体系。所以学术界应该开展对技术法规体系的研究,包括不同体系的特点,技术法规的产生过程,相关的法律规定,具体的监管形式和监管效果等。从全球来看,由于标准和技术法规在国际贸易争端中扮演非常重要的角色,有很多关于这方面的学术论述,但是对与技术法规体系及其和标准化体系之间的治理关系研究却相对较少,反而我国对此却又相对比较深入的研究。例如,刘春青(2013)对美国、欧洲、日本的技术法规体系分别开展研究和对比研究(共性和不同特征分析),强制性标准与技术法规的关系等。安佰生(2017)在WTO/TBT和国内规制语境下开展研究,认为世贸组织所谓技术壁垒实际上是规制壁垒,其核心问题是各国规制差异对贸易的影响;技术壁垒协定抹杀了成员间客观上存在的技术经济差异和政策选择偏好(安佰生,2015)。

5.5 标准化历史

开展近代工业标准化的发展历史研究非常必要。纵观全球标准化网络,其中存在着不同类型的标准化组织和不同标准,各国存在这不同标准化体制,不同的企业标准文化,等等。所有这些都是经过几次工业革命逐渐发展和演变而来。所有标准化组织都有其历史根源。欧洲、美国,以及亚洲国家之间的标准化体系有着明显的不同。历史是现实的一面镜子,通过标准化历史发展轨迹的考察分析应该能够对当今标准化治理发展的很多重要问题给予解答。

前面提到Murphy C & J Yates (2009:17-23)对ISO的研究首先是建立在对ISO的发展历史的深入研究。他把ISO的历史分为三个阶段——形成能力(1947-1964),协助建立全球市场(1964-1986),以及拓展范围(1987-2008)。还有就是Andrew L. Russell(2014)对美国的标准化历史比较系统的研究。他从18世纪后期美国电报行业被西部联盟电报公司(Western Union)垄断开始,梳理美国由于开放自由的文化、广泛成立协会的传统所形成的标准化历史,分析了美国开放标准的历史渊源。他认为当今的标准化已经发展到了更加开放的“民间体制”(private regimes)时代,即“开放标准”时代。Wang P (2011) 的研究对近代标准化随着工业化发展过程的历史进行了梳理和分析,包括工业化初期的企业标准化,市场经济发展过程中的民间自愿性标准,后来由于国际贸易而发展起来的国家标准和国际标准,以及相应的国家标准化组织和国际标准化组织等,并且在此基础上论述了市场经济中的技术标准和标准化组织的性质和地位。

5.6 其他

在标准自治理过程中还有一些不能忽略的要素,例如文化、消费者、教育等。在经济全球化的今日,执行国际通行的技术标准已经成为了一种产业文化。技术人员在产品设计和解决工程技术问题的时候一定要查看是否需要采用标准是不言而喻的;一个国家的文化也一定会对这个国家的标准化组织形态产生影响。例如,Ang Z, Massingham P(2007)对国家文化、标准化相以及适应知识管理之间的关系开展研究。在标准与消费者方面,消费者在日常生活中一定会受到标准在方方面面的影响。例如,David(1990)提出的“愤怒的孤儿”(angry orphan),指消费者拥有的产品或系统是遵照老旧废弃标准运行,失去技术支持,后继的维护、更新和与新系统的不兼容,使它没有继续使用的空间。在标准化教育方面,大学工科基础课中有很多都会把国际通行的标准写进教材;在典型的机械工程学教材和电工学教材中都能够找到ISO、IEC标准的有关内容,所以工科毕业生进入到企业之后自然会认为执行国际通行的标准是天经地义的事情。等等。所有这些要素都会影响民间自治理的过程。但是,学术界这些领域的工作都还非常欠缺,有待开展更加深入的研究。

6、结论

经过学术界和社会各界的共同努力,现代治理思维成为了社会共识,标准在现代治理理论和实践中也占有非常重要的位置。本文从治理的基本概念出发,讨论了标准治理的基本逻辑,提出基于治理的标准知识体系分类,提出了一个可视化的标准治理知识体系框架,并以知识体系分类为基础对标准治理学术研究的范围和内容进行了讨论,对当前标准治理学术研究现状进行了综述。

本文的贡献是:

1、提出了标准治理的基本逻辑,即标准制定过程以各类标准化组织为节点聚集利益相关方形成平面网络结构,标准的实施过程依赖于产业生态网络中的各类企业以及其他相关机构之间存在的技术协调关系和资源配置关系形成平面网络结构;在这两类自组织网络协调过程中的治理主体都相互独立却又相互依赖,共同推进标准的制定或实施过程。

2、提出了基于治理的标准化知识体系和标准化治理的专门领域知识分类,包括①标准化组织与标准、②传播与实施 /标准经济学、③标准与技术创新/标准必要专利(SEP)、④政府政策与技术法规、⑤标准化历史,以及⑥其他共六个方面,并在此基础上梳理了标准和标准化的知识体系。由此提出了一个可视化的标准治理的知识体系框架,并按照专门领域知识分类对标准治理学术研究的范围和内容进行了讨论,对当前标准治理学术研究现状进行了综述。

3、标准治理学术研究现状——学术界对标准化过程中的专利政策、专利披露已经有相对深入的研究,但是对标准化组织、制定标准程中的组织网络和人际网络等问题的社会学研究还是刚刚开始;对标准与创新、标准化经济学的研究正在逐步深入,标准必要专利和反垄断研究已经成为学术界的热点,标准实施过程中标准在全球创新网络的传播,与工业生态网络、经济社会的互动关系研究还有待加强。

作者简介

王平1侯俊军2梁正3

(1.中国标准化研究院;2.湖南大学;3.清华大学公共管理学院)

王平,研究员,原中国标准化研究院副总工程师,清华大学中国科技政策研究中心资深顾问研究员,长期从事计算机辅助设计和制造(CAD/CAM),以及制造业信息化标准化工作。

参考文献

[1] 安佰生. 论技术壁垒的实质[J]. 中国标准化,2017,(01):117-121.

[2] 安佰生. 国内规制主权与自由贸易的冲突及解决方案——技术性贸易壁垒的本质及规则发展趋势初探. 国际经济法学刊, 2015, 22(3):146-179.

[3] 鲍勃·杰索普,漆蕪. 治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述[J]. 国际社会科学杂志(中文版),1999,(01):31-48.

[4] 格里·斯托克,华夏风. 作为理论的治理:五个论点[J]. 国际社会科学杂志(中文版),1999,(01):19-30.

[5] ISO中央秘书处. 标准的经济效益: 全球案例研究[M]. 中国标准出版社, 2012.

[6] 刘春青等. 国外强制性标准和技术法规研究[M]. 中国标准出版社. 2013.

[7] 毛海峰. 论安全科学的基础规律与知识体系[J]. 中国安全科学学报,2009,19(10):21-27.

[8] 申建林,姚晓强. 对治理理论的三种误读[J]. 湖北社会科学,2015,(02):37-42.

[9] 王平. ISO全球标准化网络中的自愿性与协商一致——墨菲与耶茨对ISO标准化与全球化的探讨[J]. 中国标准化,2015,(08):53-60+66. [2017-08-23].

[10] 王平,梁正. 我国非营利标准化组织发展现状——基于组织特征的案例研究[J]. 中国标准化,2016,(14):100-110. [2017-08-20].

[11] 王平,侯俊军. 我国改革开放过程中的标准化体制转型研究——从政府治理到民间治理[J]. 标准科学,2017,(05):6-16+27. [2017-08-20].

[12] 王益谊 朱翔华. 标准涉及专利的处置规则[M]. 中国质检出版社, 2014.

[13] 郁建兴,刘大志. 治理理论的现代性与后现代性[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2003,(02):6-14.

[14] 张平. 技术标准中的专利权限制——兼评最高法院就实施标准中专利的行为是否构成侵权问题的函[J]. 电子知识产权,2009,(02):15-17+21. [2017-08-22].

[15] Ang Z, Massingham P. National culture and the standardization versus adaptation of knowledge management[J]. Journal of Knowledge Management, 2007, 11(2): 5-21.

[16] Baron J, Pohlmann T, Blind K. Essential patents and standard dynamics[J]. Research Policy, 2016, 45(9): 1762-1773.

[17] Blind, K. The Economics of Standards: Theory, Evidence, Policy[M]. Edward Elgar Publishing Limited, 2004.

[18] Blind K. The Impact of Standardization and Standards on Innovation. Report[J]. National Endowment for Science, 2013.

[19] Blind K, Mangelsdorf A. Motives to standardize: Empirical evidence from Germany[J]. Technovation, 2016, 48: 13-24.

[20] Jessop B. The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development[J]. International social science journal, 1998, 50(155): 29-45.

[21] Boje, David M., ed. Organizational change and global standardization: Solutions to standards and norms overwhelming organizations[M]. Routledge, 2015.

[22] Bourdieu P, Wacquant L J D. An invitation to reflexive sociology[M]. University of Chicago press, 1992, 119.

[23] Brunsson N, Jacobsson B. A world of standards[M]. Oxford University Press, 2000.

[24] Busch L. Standards: Recipes for reality[M]. Mit Press, 2011:1-52.

[25] Cargill C, Bolin S. Standardization: a failing paradigm[A]. In Greenstein, Shane & Victor Stango, eds. Standards and public policy [C], Cambridge University Press, 2006, 296: 328.

[26] Choi D G, Lee H, Sung T. Research profiling for ‘standardization and innovation’[J]. Scientometrics, 2011, 88(1): 259-278.

[27] Contreras J L, Gilbert R J. Unified Framework for RAND and Other Reasonable Royalties[J]. Berkeley Tech. LJ, 2015, 30: 1451.

[28] De Vries H J. Standards for the nation: Analysis of national standardization organisations [J]. Erasmus University Rotterdam, 1999.

[29] De Vries H J. Governance of electrotechnical standardization in Europe[M]. Rotterdam School of Management, 2015

[30] David P A, Greenstein S. The economics of compatibility standards: An introduction to recent research 1[J]. Economics of innovation and new technology, 1990, 1(1-2): 3-41

[31] Ernst D. Indigenous innovation and globalization: The challenge for China's standardization strategy[M]. A Joint Publication of the UC institute on Global Conflict and Cooperation and the East-West Center, 2011:10-11. 中文版见:迪特.恩斯特. 自主创新与全球化:中国标准化战略所面临的挑战[M]. 对外经济贸易大学出版社,2012:12.

[32] Ernst D. America's Voluntary Standards System--A" Best Practice" Model for Innovation Policy?[M]. East-West Center, 2012:8-15,20-31.

[33] Ernst D, Lee H, Kwak J. Standards, innovation, and latecomer economic development: Conceptual issues and policy challenges[J]. Telecommunications Policy, 2014, 38(10): 853-862.

[34] Farrell J, Saloner G. Converters, compatibility, and the control of interfaces[J]. The journal of industrial economics, 1992: 9-35.

[35] Greenstein, Shane & Victor Stango, eds. Standards and public policy[M]. Cambridge University Press, 2006.

[36] Grindley P. Standards, strategy, and policy: Cases and Stories [M]. New York: Oxford University Press, 1995:1-54.

[37] Katz M L, Shapiro C. Systems competition and network effects[J]. The journal of economic perspectives, 1994, 8(2): 93-115.

[38] Kwak J, Lee H, Fomin V V. Government coordination of conflicting interests in standardisation: case studies of indigenous ICT standards in China and South Korea[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2011, 23(7): 789-806.

[39] Kwak J, Lee H, Chung D B. The evolution of alliance structure in China’s mobile telecommunication industry and implications for international standardization[J]. Telecommunications Policy, 2012, 36(10): 966-976.

[40] Leiponen A E. Competing through cooperation: The organization of standard setting in wireless telecommunications[J]. Management Science, 2008, 54(11): 1904-1919.

[41] Murphy C N & J Yates. The International Organization for Standardization (ISO): global governance through voluntary consensus[M]. Routledge, 2009.

[42] Pentheroudakis C, Baron J. Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases[J]. 2017.

[43] Russell, A., Open Standards and the Digital Age: History, Ideology, and Networks[M], Cambridge University Press, 2014: 278-279

[44] Simcoe T. Standard setting committees: Consensus governance for shared technology platforms[J]. The American Economic Review, 2012, 102(1): 305-336.

[45] Swann, G.M. Peter. The Economics of Standardization: An Update-- Report for the UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS). Innovative Economics Limited, 2010.

[46] Updegrove A. Standard setting and consortium structures[J]. StandardView, 1995, 3(4): 143-147.

[47] Wang P. A brief history of Standards and Standardization organizations: A Chinese perspective[J]. Honolulu: East-West Center 2011, Working Papers, Economics Series, No. 117.

[48] Von Dollen D. Report to NIST on the smart grid interoperability standards roadmap[J]. Electric Power Research Institute (EPRI) and National Institute of Standards and Technology, 2009.

-THANKS FOR READING-

来源 | “标准化与治理”第二届国际论坛论文集

|

「中国标准化」旗下刊物 《中国标准化》 《中国标准化》海外版 《标准科学》 《标准生活》 《产品安全与召回》 |

|

关注「中国标准化 」微信公众号,获取更多标准化重要信息!